Après cinq ans d’études, Louis Dubar a effectué un stage dans une organisation-non gouvernementale (ONG) spécialisée sur la défense des droits et des libertés. Cette expérience devait être la première dans un milieu dans lequel il croyait beaucoup. De cette expérience, il est ressorti totalement désabusé et épuisé.

Il est 13 heures et j’attends l’arrivée de mon sandwich poulet tikka à la boulangerie du coin. Une longue file d’attente, composée d’employés de bureau, d’étudiants et de touristes, serpente devant l’entrée. « Le sandwich, il est pour qui ? », scande la commerçante. Timidement, je lève mon bras, me faufile pour récupérer mon morceau de pain. A peine je franchis le pas de la porte que mon téléphone vibre dans ma poche.

Sur l’écran, s’affiche un SMS de ma tutrice de stage : « Communiqué de la commission à traduire, urgent !!! » Au fond de mon estomac se noue doucement cette petite boule de stress qui restera jusqu’à ce soir, comme chaque jour depuis deux mois. Je rentre fissa au bureau. Assis à mon poste, le curseur de « canard anonyme » clignote sur la page blanche du document partagé.

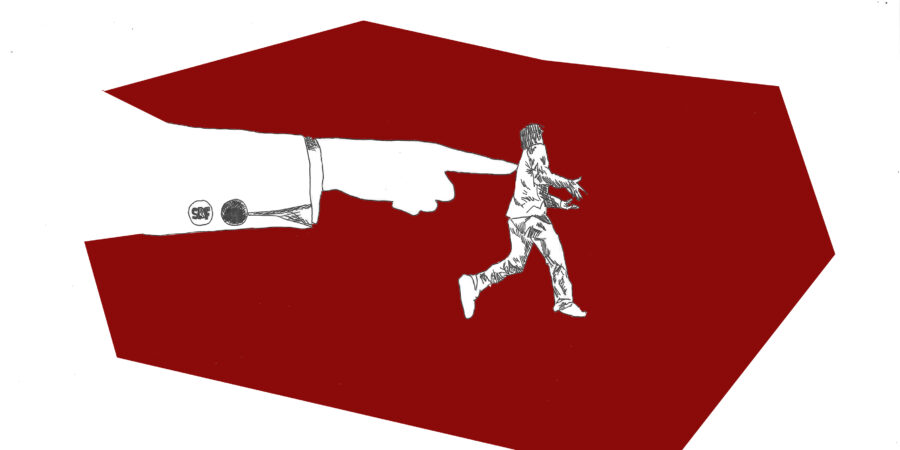

Depuis le début de mon stage, mon travail est continuellement scruté par ma responsable. Elle ne me lâche pas d’une semelle. On pourrait le décrire comme un flicage en bonne et due forme, omniprésent pendant mes heures de travail mais aussi les week-ends, les jours fériés, en soirée et au réveil. Tout ceci, évidemment, pour « vérifier l’avancée de ce dossier » me reprocher une minute de retard ou, mieux encore, se défouler sur moi sans raison. Ces appels et SMS accumulés ont formé, au fur et à mesure de ces mois, ma dune de cauchemars.

La grande désillusion

Ce jour-là, tétanisé derrière mon écran, je commence à faire la traduction, à rédiger le premier paragraphe d’un trait. Puis immédiatement, mon nouvel ami, encore ce volatil, commence à le remodeler : “gros contresens”, “ça ne va pas”, “t’as oublié ça”, “à refaire”, “mal traduit”… Sonne de nouveau mon téléphone, je décroche. “Louis, pourquoi, il n’y a rien depuis quinze minutes sur le doc ? Putain, ça fait quatre mois que t’es là. Des stagiaires, j’en ai déjà viré, je n’aurais aucun remord à le faire de nouveau.” Tout penaud, j’admets ma faute. Je raccroche. Les yeux vitreux, la bouche légèrement entrouverte, je suis totalement amorphe sur mon siège.

Des moments de tensions, d’angoisse et de management toxique, il y en a eu beaucouppendant mes six mois de stage dans cette ONG. A la sortie, j’étais totalement essoré. Au fond, je n’étais convaincu plus que d’une seule chose : je suis nul. Ma motivation de faire carrière dans ce secteur, ma confiance en mes compétences et en ma personne, étaient réduites à néant.

J’ai cru pendant longtemps que le problème venait de moi. Ma désorganisation, mon manque de rigueur et d’abnégation face au travail justifiaient les critiques, les mises au pilori en réunion et les mises à l’écart sur tel ou tel dossier.

Après mon départ, il m’était devenu pénible de parler de cette expérience jusqu’à un déjeuner dominical en famille. « Il vaut mieux pour toi que ça t’arrive en début de carrière qu’à 40 ans », m’a prévenu mon père, ex-DRH dans le secteur privé. Il était préférable selon lui de crever l’abcès en allant de l’avant et en trouvant un nouveau poste. Travailler de nouveau mais pour aller où ? Pour moi, il n’y avait aucune issue, si une ONG à l’avant-garde de la défense des droits humains en vient à piétiner le code du travail de ses salariés et stagiaires, ça devait être forcément pire ailleurs. « L’enfer est pavé de bonnes intentions », a-t-il-ajouté. Le milieu professionnel dans lequel j’évoluais ne semblait donc pas être celui que j’avais imaginé.

A la recherche des lendemains qui chantent

J’ai rejoint les ONG comme on rentre au séminaire, en souhaitant me dévouer corps et âme à une cause que je pensais bien plus grande que moi. Je n’étais pas le seul à allier projet professionnel et quête de sens. Une enquête réalisée en 2021 par Ispos pour le Boston Consulting Group et la Conférence des grandes écoles montre que les futurs diplômés citent comme l’un des critères essentiels le fait d’être en phase avec ses valeurs (76%). A l’époque, le monde associatif, l’ONG, c’était l’eldorado professionnel, l’espoir d’échapper à la vie aseptisée des open spaces et des bullshit job au titre ronflant.

L’intensité du traumatisme est à la hauteur de la déception subie. Dans mon imaginaire, ces organisations éveillaient plusieurs images d’Epinal, des organisations non-lucratives, politisées, soucieuses de la souveraineté de leurs salariés sur leur travail, luttant contre l’ensemble des maux de la planète. J’étais également convaincu que les modalités d’organisation de ces structures étaient novatrices, alternatives, offrant un horizon ensoleillé à ses salariés.

Pour comprendre les raisons de ma déception, je me suis plongé dans la littérature scientifique qui a analysé la lente transformation des ONG depuis les années 90, moment clé dans leur « professionnalisation » accélérée. Anne Le Naëlou, maitresse de conférence à l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDS) a analysé cette mue, plus précisément dans le domaine de la coopération et du développement. Dans les années 80, le travail dans ces structures est peu structuré. « Il y avait un côté désorganisé, fragmentée, peut-être mal géré, très militant et politique », précise-t-elle. Les origines de ce phénomène sont liées à la pression croissante des bailleurs et de l’Etat « pour recevoir des subventions de plus en importantes. »

L’ONG, une entreprise comme une autre

« Ce moment va être un réveil assez brutal, souligne-t-elle. L’effort demandée est conséquent : structuration de gouvernance, administrative, redevabilité sur les financements, managériale et de communication pour rassurer les opinions publiques. » Ces postes importés du privé et de la fonction publique vont être mis au-devant des priorités.La conséquence directe du phénomène de cette restructuration, c’est la fin d’un monde, l’émergence d’un autre modèle associatif salarié, cette fois-ci, marqué par « le tout com’ et le tout financier. »

Figure historique des associations et des ONG, les bénévoles sont progressivement remplacés par des salariés. Fin 2018, l’INSEE, dans son enquête faisant l’état des lieux du monde associatif, comptabilisait 1,5 millions d’emplois salariés (en équivalent taux plein), soit une hausse de 15% depuis la dernière étude réalisée en 2014. En conséquence, les ONG employeuses de salariés deviennent des structures similaires aux entreprises privées à la recherche d’une efficacité dans les projets qu’elles mènent, notamment pour répondre aux demandes des bailleurs. « Le monde associatif est un monde du travail comme les autres. Mais comme dans le secteur privé ou la fonction publique (…), on retrouve du harcèlement sexuel et moral, de la mauvaise gestion et des petits chefs », souligne Simon Cottin-Marx,sociologue et chercheur au Laboratoire technique, territoires et sociétés (LATTS) à l’Ecole nationale des ponts et chaussée.

« Ce n’est pas parce qu’il y a des valeurs que ça protège de tous les défauts du monde du travail. » Simon Cottin-Marx,sociologue et chercheur au Laboratoire technique, territoires et sociétés (LATTS) à l’Ecole nationale des ponts et chaussée

Ces organisations sont confrontées aux mêmes inégalités et dérives que l’on retrouve dans le secteur privé : écart salarial entre hommes et femmes, inégalités de genre, abus managériaux et sans doute le même rapport désincarné au travail. « Ce n’est parce qu’il y a des valeurs que ça protège de tous les défauts du monde du travail. » En 2015, la référence de l’action humanitaire d’urgence « la Croix Rouge » avait été épinglée par un rapport de l’inspection du travail. Plus de 3 000 dépassements d’horaires étaient comptabilisés en une année. En 2017, la direction de « Médecins sans frontières » révélait les résultats d’une enquête interne : l’organisation avait compté 40 cas de harcèlement et de violences sexuelles parmi ses équipes, sur les 146 alertes reçues sur l’année.

S’il existe bien une dynamique de professionnalisation, il est important de rappeler que toutes les organisations et associations n’obéissent pas à cette règle. Certaines associations et organisations agissent et s’organisent en dehors de ce cadre. Comme le rappelle l’INSEE en 2018, sur 1,3 million d’associations actives en France, seuls 170 000 emploient un ou plusieurs salariés. « On parle d’un milieu extrêmement hétérogène, explique Anne Le Naëlou. Mais pour les ONG fonctionnant avec des salariés, c’est un milieu comme les autres. (…) Il y a du burn-out comme ailleurs même s’il reste cette idée que si on travaille dans la solidarité ce n’est pas pour se plaindre, c’est pour travailler un peu plus et gagner un peu moins. »

Dans ce milieu professionnel encore très éclaté où la gestion des ressources humaines est insuffisante, plusieurs salariés issus d’associations de solidarité et de défense des droits de l’homme ont créé en 2010, l’Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO), le premier syndicat du secteur rattaché à Solidaires. « Ça reste encore très marginal mais c’est le signe que les choses changent et qu’il existe une vraie réflexion sur les conditions de travail », soutient Anne Le Naëlou.

Il existe une souffrance dans certaines ONG qui a été pendant longtemps ignorée. A titre personnel, j’ai cru que les mauvaises conditions de travail et le harcèlement que j’avais subis, constituaient un événement marginal et isolé. Du fait de mon attachement et de mon engagement pour la cause défendue par l’organisation dans laquelle je travaillais, j’ai pris du temps, peut-être trop, à conscientiser ces événements et à me détacher des actions de ma structure d’accueil, une sorte de syndrome de Stockholm développé avec mon ex- employeur. Il m’a fallu du temps pour réaliser que l’ONG n’offre pas que des lendemains meilleurs à ceux qui y travaillent.